|

В семинарии

Саратовская духовная семинария помещалась тогда в нескольких зданиях, выходивших на Старо-Соборную (ныне Музейную) площадь. Главное из этих зданий (ныне занятое областным краеведческим музеем) было отведено под общежитие воспитанников и квартиры начальства и преподавателей. Учебные классы семинарии помещались в среднем этаже другого дома - духовного училища.

Классы часто не отапливались, и ученикам приходилось заниматься в шубах. "Зимой нам была сущая беда, - вспоминает один из товарищей Чернышевского по семинарии, - двери разбитые, а часто их не было и совсем; звеньев в окнах не было наполовину; печей не было и в помине, а если и были где, то развалившиеся. Об отоплении не было и речи не только в училищах, но и в семинарии. Все сидели, как пришли, только вдобавок, к большему горю, снимали шапки. Поднимется, бывало, метель, вьюга, в классе вертит снежный вихрь и несет из окон в дверь... Мы мерзнем... Мы наконец совсем окоченеем и начнем гудеть: погреться, погреться!..

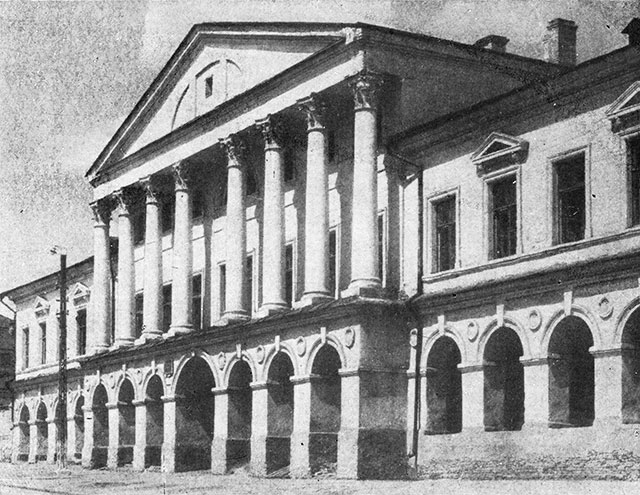

Здание бывшей духовной семинарии, в которой учился Н. Г. Чернышевский (ныне 25-я школа его имени)

Учитель выйдет в коридор. У нас и пойдет возня... мы возились, боролись, дрались на кулачки...".

В период обучения Н. Г. Чернышевского курс наук семинарии был шестилетний. Он разделялся на три двухгодичных отделения: риторики, философии и богословия. В низшем, или первом, отделении (риторики) ученики обучались священному писанию, пасхалии (исчисление дней празднования пасхи), словесности, латинскому, греческому и татарскому языкам, всеобщей истории, историческому обозрению богослужебных книг, православному исповеданию, алгебре и геометрии; писали сочинения на русском и латинском языках. В среднем, или во втором, отделении (философии) ученики изучали философию, логику и психологию, библейскую историю, священное писание, толковательное богословие, математику, читали латинских писателей, проходили греческий и татарский языки; большое место занимали также сочинения на русском и латинском языках.

Высшее, или третье, отделение (богословия), в котором Н. Г. Чернышевский не обучался, давало ученикам знание богословия, священного писания, патристики (изучение трудов "отцов церкви"), церковных законов, канонического права, гомилетики (церковное красноречие), истории российской церкви и православного исповедания; сочинения на русском и латинском языках по-прежнему были обязательны.

Татарский язык семинаристы изучали на протяжении всех шести лет. Это должно было служить в будущем для миссионерских целей: обращения в христианство многочисленного татарского населения, жившего в Саратове и в Саратовской губернии.

Русская же грамматика и русская история хотя и преподавались, но считались необязательными предметами. При испытании во всех трех отделениях семинарии они во внимание не принимались. Курс семинарских наук носил схоластический характер, из программы занятий исключалось все то, что могло будить живую мысль и направлять ее в сторону общественной деятельности, прививать любовь к родине. Например, в программе преподавания географии, которая изучалась только в духовном училище, была ярко выражена тенденция к принижению России по сравнению с другими странами, недооценка значения ее огромных естественных богатств, преклонение перед иностранщиной. В подробной и обширной программе изучению России отводилось самое незначительное место, она даже не выделялась в особый отдел, а занимала под кратким названием "Российская империя" последнее место в разделе "Северные государства Европы", после Датского королевства и Швеции с Норвегией. Наоборот, такие государства, как Италия и Германия, подробнейшим образом подразделялись на входившие в них королевства, герцогства, княжества и т. п.

В момент поступления в семинарию Н. Г. Чернышевский был осведомлен в области географии гораздо лучше своих товарищей. Изучая географию дома под руководством отца, он живо интересовался книгами о путешествиях. В библиотеке отца читал Дюмон-Дюрвиля "Путешествия вокруг света" и Вельтмана "Картины света", увлекался капитаном Куком, Христофором Колумбом. Образы смелых мореплавателей и путешественников, завоевывавших море и сушу ценою больших лишений, жертв, в борьбе с природою и опасностями, нашли потом отражение в его семинарских сочинениях по истории.

В богословском классе семинаристы проходили целый курс дополнительных "наук" для завершения полного образования будущих священников. Вот как характеризует один современник этот набор учебных предметов, выдаваемый за курс наук: "Когда я был в богословском классе... тогда в семинарии проходились все науки света: кроме специальных, богословских, мы проходили химию, физику, минералогию, ботанику, зоологию, растениеводство, скотоводство, агрономию, геологию, геодезию, медицину и пр., и пр., что теперь и названий-то уж не припомнишь.

Все нужно было изучить в течение двух лет. Мы поэтому были и богословы, и философы, и астрономы, и скотоводы, и доктора, словом: куда нас ни ткни, мы везде были кстати, мы знали все, что хотите. Химию, например, мы изучали без лаборатории и каких бы то ни было пособий. А поэтому кислород, например, мы представляли себе, что это есть что-нибудь вроде уксуса; водород - вроде пара и тумана, из которого образуется вода; углерод - вроде вонючего дыма и т. п.... Мы изучали минералогию, не видевши, кроме одного булыжника, ни одного камня; пахали различными плугами, сеяли, молотили и веяли различных конструкций машинами, не видевши никогда ни одной".

Чернышевский миновал изучение всего этого "научного богатства", так как богословских классов, как уже говорилось, он не проходил.

Схоластическое преподавание в семинарии требовало от учеников огромной работы памяти, снабжая их для заучивания готовыми схемами и отвлеченными понятиями, далекими от насущных нужд народной жизни и от культурных запросов современной исторической действительности. Узкоцерковное направление, проникнутое суровым и жестким духом формализма, превращало семинарию в подлинный очаг реакционного мракобесия, отсталости и застоя.

"Это учение, - писал один из бывших учеников саратовской семинарии, - построенное на строгой дисциплине и мертвой букве, исключало из себя все, что могло бы шевелить ум и давать положительное знание: анализ заменялся преданием и индивидуальная свобода мысли - авторитетом. Между школой и действительной жизнью лежало... безмерное расстояние... сюда собирались бедные молодые люди, которые за долговременные лишения и грязную бурсацкую жизнь покупали себе насущный кусок хлеба..."*.

* (Г. Е. Благосветло в. О значении университетов в системе народного воспитания. СПб., 1882, с. 42.)

Изучение родной литературы с ее богатствами художественного слова и высоким идейным содержанием подменялось преподаванием реакционной средневековой науки - риторики, или науки красноречия. Семинаристы изучали учебник риторики Кошанского, по поводу которого В. Г. Белинский писал: "Всякая риторика есть наука вздорная, пустая, вредная, педантская, остаток варварских схоластических времен; все риторики, сколько мы ни знаем их на русском языке, нелепы и пошлы, но риторика Кошанского перещеголяла их всех. И эта книга выходит уже девятым изданием! Сколько же невинного народа погубила она собой!"

Риторика Кошанского была для семинаристов теорией духовного красноречия, в которой классицизм соединялся с пропагандой политической реакции и официального патриотизма. Под этим углом зрения, наряду с классиками античной древности, в старые, отжившие схоластические формы втискивалось литературное наследие русских классиков - Ломоносова, Державина и Карамзина.

Ярким примером схоластических приемов красноречия, рекомендуемых Кошанским, являлись "Разговоры в царстве мертвых", то есть "героев, живших в разные века, которые в здешнем мире не могли друг с другом говорить и действовать в одно время, например Аннибал и Суворов". Исторические деятели искусственно выхватывались из конкретной действительности и, взятые вне времени и пространства, превращались в отвлеченные абстракции. Целью этих разговоров было "сблизить прошедшее с настоящим и открыть мысли (гадательным остроумием) великих несуществующих мужей о настоящем".

О критике Кошанский отзывался так: "Критика в области наук и искусств - то же, что полиция в обществе людей: блюдет порядок, приличие, благопристойность".

Преподаватель К. М. Сокольский, обучавший семинаристов "науке" красноречия, особенной ученостью не отличался, литературными трудами себя не проявлял. Изучая с учениками Державина, он любил с особенным воодушевлением декламировать оду "Бог", причем в доказательство художественности этого произведения приводил тот факт, что оно выбито золотыми буквами на доске при дворе китайского императора.

От уроков риторики у Н. Г. Чернышевского остались на всю жизнь юмористические воспоминания, нашедшие выражение в его публицистическом творчестве 60-х годов. Так, например, в статье о речи профессора Н. Булича "Значение Пушкина в истории русской литературы", восставая против вычурности и напыщенности его языка, Н. Г. Чернышевский сравнивает оратора с павлином и приводит отрывок с описанием этой птицы в стиле семинарской риторики. Столь же напыщенно-риторическое сравнение поэта с соловьем в ироническом тоне было приведено Н. Г. Чернышевским в той же рукописи и потом вычеркнуто: "О пении соловья". "Коль великого удивления сие достойно! В толь маленьком горлушке нежной птички толикое напряжение и сила голоса! Ибо когда вызван теплотою вешнего дня взлетает на ветвь высокого древа, внезапно то голос без отдыху напрягает, то различно перебивает, то ударяет с отрывом, то крутит к верху и к низу, то вдруг приятну песнь произносит, и между сильным возвышением урчит нежно, свистит, щелкает, поводит, хрипит, дробит, стонет утомленно, стремительно, густо, тонко, резко, тупо, гладко, кудряво, жалко, порывно, глупо, надуто, глупо-надуто".

Учитель греческого языка и общей гражданской истории И. Ф. Синайский увлекался филологическими тонкостями греческого языка, забывая все остальное. Как преподаватель истории он был слаб, скучен и бездарен. Сохранились воспоминания его учеников о том, как он на уроках занимался болтовней о домашних делах и ругал новую русскую литературу, защищая Эсхила и Софокла перед Пушкиным и Лермонтовым, которых иначе, как "болванами", не называл.

Особенную славу приобрел в семинарии преподаватель словесности, поэзии, библейской истории и латинского языка Г. С. Воскресенский. Он хорошо знал свое дело и заслужил прозвище "Зотка", то есть молодец. Но вместе с тем его зверское обращение с учениками не знало границ. Он требовал самой дикой зубрежки и за каждое пропущенное при ответе слово платил ученику жесточайшими побоями. "Он бил нас и библией, и Лактанцием, и кулаками, и коленами в грудь и живот, и плевал в лицо, и харкал в глаза, словом - он доходил до исступления", - вспоминает один из учеников. После таких побоев семинарист Молдавский несколько месяцев пролежал в больнице.

Особенно плохо было поставлено преподавание математики; по этому предмету не существовало никаких пособий, и она плохо усваивалась семинаристами.

До поступления Чернышевского в семинарию математику преподавал Я. А. Розанов. Его деятельность сводилась, как рассказывали современники, к тому, что он час или два в раздумье прохаживался по одной половице, пока не раздавался звонок. Тогда он говорил ученикам: "К следующему классу повторить старое".

Но и в бытность Н. Г. Чернышевского семинаристом положение с преподаванием математики не улучшилось. Насколько плохо было поставлено преподавание этого предмета, свидетельствует юмористическое восклицание Н. Г. Чернышевского о математике: "О, камень претыкания у воспитанников духовных семинарий!"

На уроки математики ученики приносили карты, шахматы и шашки, в которые с увлечением играл весь класс до прихода учителя, а на задних партах - и во время урока. Учитель математики М. И. Смирнов был крайне близорук и не замечал этих развлечений. Чернышевский обычно также не отказывался от приглашения товарищей сразиться в шахматы и играл мастерски.

"Когда я был уже в среднем отделении семинарии, - писал один из бывших ее учеников, - то ректор семинарии, архимандрит Спиридон, захотел нас на экзамене математики озадачить и спросил одного ученика:

- А скажи-ка, сколько лошадь может в день привезти воды?

Наставник наш М. И. Смирнов и говорит:

- Здесь, ваше высокопреподобие, вопрос ваш нужно дополнить: какая вместимость бочки, сколько привезено бочек?

Но ректор покраснел и говорит:

- Ну, там уж это ваше дело!

Саратовский епископ Иаков не уступал ректору семинарии.

Однажды он приехал на урок зоологии.

Учитель заговорил об отделе четвероруких.

- A-а, о четвероруких! - заинтересовался преосвященный и обратился к ученику: - Ну-ка, скажи о четвероруких!

Ученик стал отвечать:

- К отделу четвероруких принадлежат обезьяны.

- Почему это?

- Обезьяны имеют устройство пальцев...

- Так это обезьян вы называете четверорукими-то? - и на лице архиерея выразилось полнейшее разочарование"*.

* ("Русская старина", 1879, т. 26, с. 437 и 454.)

Преподавание естествознания было поставлено плохо, так как изучение естественных наук неизбежно вело к материалистическим выводам, которых больше всего боялись начальство и педагоги семинарии.

Курс семинарских наук не давал Чернышевскому возможности развивать свои блестящие способности в области естествознания и математики. Между тем из его письма к отцу, написанного по приезде в Петербург, можно заключить, как легко давалась ему математика. Достав необходимые учебники, Н. Г. Чернышевский принялся за подготовку к университетскому экзамену. "Приготовление из математики идет гораздо легче и скорее, нежели я думал,- писал он 28 июня 1846 года,- если бы теперь заниматься им часов 10 в день, то в 5 суток я кончил бы его. Но и теперь полторы недели слишком довольно".

Медицину в семинарии читал врач, или "штаб-лекарь", Покасовский, заведовавший семинарской больницей. Он приходил в класс, не торопясь понюхивал табачку, утирался и начинал выкладывать через час по столовой ложке:

- Каков должен быть врач-священник?

За этим шла длительная пауза, после которой сам Покасовский отвечал:

- Врач-священник должен быть кроток.

Опять пауза.

- А что такое кротость? Кротость есть... Он должен быть терпелив. А что такое терпение? Что значит быть терпеливым? Это значит, чтоб не сердился, когда больные капризничают... - В пример Покасовский приводил свою знакомую капризную даму, что вызывало громкий хохот семинаристов...

"Читал он по тетрадке, списывать с которой ученикам не давал. К экзамену они должны были покупать в семинарском правлении брошюрку страничек в шесть, с перечнем болезней и лекарств, которую и заучивали наизусть. И стали мы доктора!"*.

* (Там же, с. 454.)

О Покасовском и его медицинской практике в семинарской больнице рассказывает Н. Г. Чернышевский в своей "Автобиографии":

"В больнице семинарии была "микстура", - какая, не знаю, но одна микстура. Если горчичник и шпанская мушка не годились в дело, Покасовский говорил ученику семинарии, исправлявшему должность фельдшера: дать микстуру - и давали "микстуру" от всего, против чего не действует шпанская мушка, от чахотки до тифа, от всего одну и ту же микстуру". Микстуру свою Покасовский составлял из пенного вина, сахара и деревянного масла.

В философском классе семинарии Н. Г. Чернышевский изучал логику и психологию, построенные на идеалистической основе и церковно-историческом материале. Юноша Чернышевский был вынужден изучать такие разделы психологии, которые говорили о "трудностях при изучении души", "о соединении души с телом", "об успокоении ума в божественном откровении". Из раздела "Воля" он узнал, что одной из главных страстей или грехов человека наряду с леностью, лакомством, прожорством, пьянством, любостяжанием, гордостью, честолюбием и властолюбием является "страсть к свободе" и "любовь".

"Страсть к свободе" преследовалась в семинарии не только теоретически, но и практически. За поведением учеников следил инспектор, доносивший в правление семинарии ежемесячно обо всех семинаристах трех отделений по списку и, кроме того, отдельно об особо провинившихся. Наиболее непослушных учеников, не мирившихся с гнетущей обстановкой семинарской жизни, построенной на раболепном служении православию и самодержавию, наказывали заключением на несколько дней в сырой и темный карцер.

На первом году обучения Н. Г. Чернышевского в семинарии произошло неслыханное в этих стенах событие. Двое учеников - одноклассников Чернышевского - Александр Разумовский и Козьма Канаев обратились к епискому Иакову с жалобой на инспектора за жестокое и несправедливое обращение с ними. Они были зверски высечены за то, что присутствовали на кулачном бою. Весь класс переживал поднятую ими борьбу с инспектором. Сознание своей правоты и детская вера в справедливость высшей духовной власти в лице епископа, игравшего роль недосягаемого божества, настолько овладели юношами, что они уже чувствовали себя освобожденными навсегда от инспекторских когтей. В ожидании удачного окончания дела Разумовский и Канаев перестали ходить в класс, несмотря на требования инспектора. Кроме того, и в других учениках этого класса стали "явно обнаруживаться" перед инспектором "особенные признаки своевольства, неуважения и непослушания". Проходя мимо ненавистного инспектора, они смеялись, глядя на него "с значительною отвагою". Если инспектор звал их к себе для порки, они не повиновались и не приходили к нему. Один из учеников даже пригрозил инспектору, что также подаст о нем бумагу высшему начальству за то, что инспектор аттестовал его в списке поведения за февраль: "своеволен и непослушен".

Семинарское начальство рассматривало все это как массовое неповиновение, носившее в себе зародыши бунта. Инспектор являлся исполнительной властью, осуществлявшей закон, который предписывал порку как воспитательную меру. Немедленно выступив в защиту этого закона, верный слуга самодержавия вслед за жалобой учеников обратился сам к епископу с подробным объяснением, в котором напоминал, что он применяет "такие наказания, которые не возбранены семинарским уставом, какие повсюду употребляет благонамеренная власть родительская, бесспорно данная семинарскому начальству, и без употребления которых... вовсе нет возможности содержать, особенно еще мало-смысленных мальчиков, в спасительном страхе и благочинии".

Смельчаков, отважившихся выступить с жалобой на инспектора, ждала самая суровая кара как вожаков начинавшегося "бунта". Епископ наложил на их прошении следующую резолюцию: "Объявить просителям, чтобы они отнюдь не дерзали подавать повода начальству дурными своими поступками не только наказывать их, но и гневаться на них. Этого требует собственное их благополучие... Если же и за этим кто-либо вынудит начальство безнравственными своими поступками употребить телесное наказание, в таком случае инспектор должен совещаться с ректором и докладывать предварительно мне".

Из этой резолюции епископа семинарское правление сделало надлежащие выводы. Ученики Разумовский и Канаев были подвергнуты высшей мере наказания: жестокой порке и "семидневному уединенному заключению", после чего были исключены из семинарии.

Столетняя давность наложила свою печать на события семинарской жизни Чернышевского, и мы не имеем документальных сведений о том, какое участие принимал он сам в протесте, возглавляемом Канаевым и Разумовским. Но можно безусловно считать, что он не мог отнестись к этому делу безразлично. На юношу, пришедшего в семинарию из дома, где детей никогда не наказывали, семинарские нравы производили потрясающее впечатление. Случай с учениками Канаевым и Разумовским должен был оказать влияние на развитие в Чернышевском сознания социальной несправедливости, ненависти к угнетателям и горячего сочувствия к угнетенным.

Такова была мрачная российская действительность, проявлявшаяся совсем близко от него, в стенах ежедневно посещаемой им школы, касавшаяся людей, сидевших рядом с ним в одном классе.

Саратовская семинария не составляла исключения в ряду других духовных учебных заведений того времени. В ней процветало все то, о чем писал в "Очерках бурсы" Помяловский. Розга служила основным методом воспитания. Учеников секли между уроками, били на уроках, даже больных учеников секли в семинарской больнице. После наказания семинаристов относили в больницу на рогоже, и целую неделю они вытаскивали занозы из своего тела.

Ели бурсаки всегда впроголодь. Кроме порки и карцера провинившихся часто наказывали еще голодом. Так, например, 6 ноября 1842 года семинарское начальство вынесло следующее постановление об одноклассниках Чернышевского: "Замеченных в предосудительных поступках учеников высшего отделения Полидорова и Парнассова оштрафовать голодным столом в продолжение трех дней, а Новопавловского 4-дневным голодным столом... а учеников среднего отделения Ивана Ливанова и Ивана Автократова за ослушание оштрафовать трехдневным голодным столом".

Нередко провинившихся набиралось более ста человек. Лишать такое количество учеников обеда или ужина было выгодно для начальства, которое получало награды из "остаточных сумм", сэкономленных на питании учеников.

Заключение в сырой и темный карцер, порка и наказание голодом подтачивали физические и умственные силы учеников, морально калечили юношество.

Жестокие наказания возбуждали чувство сильнейшего протеста среди наиболее передовой части учащихся, жаждущей знаний и активной деятельности.

Н. Г. Чернышевский видел, как истязали семинаристов, и глубоко переживал этот произвол, помогая товарищам всем, чем только мог.

По описанию товарища по семинарии А. И. Розанова, Н. Г. Чернышевский в это время был юношей несколько выше среднего роста, с тонкими и нежными чертами лица, обрамленного светлыми волнистыми кудрями, которые очень красили его. Голос у него был тихий, держал он себя спокойно и скромно. Но под этой спокойной внешностью угадывалась большая внутренняя сила.

Чернышевскому легко давалось учение. Он учился "играючи", как выражались родные. Но он не был поверхностным в занятиях. Быстро усваивая новый материал, он в то же время подвергал его углубленному продумыванию и критическому анализу, "потому что уже в детстве был глубокомысленен", - как сам Чернышевский высказался о себе. Он всегда заботился о том, чтобы придать выражению своих мыслей наилучшее стилистическое оформление. Школьные тетради семинариста Чернышевского наглядно показывают, как много упорного и настойчивого труда вкладывал он в это дело. Особенно тщательно работал он надлатинскими сочинениями, добившись такой отделки стиля, что впоследствии профессора не могли отличить Чернышевского от римских классиков.

Неустанной работой над собой Чернышевский доказывал то, о чем писал в одном из юношеских сочинений: "Знание - это неисчерпаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем большее сокровище, чем глубже будет разработан". Эту же мысль он подтверждал и в сочинении "Самые счастливые природные дарования имеют нужду в образовании себя науками".

С самого начала обучения в семинарии Н. Г. Чернышевский проявил свои замечательные способности. Уже за первое полугодие учебы он получил следующую аттестацию:

По словесности. Способностей: весьма хороших. При лежания: отлично ревностного. Успехов: отлично хороших.

По латинскому языку. Успехов: весьма хороших.

По всеобщей истории. Успехов: отличных.

По греческому языку. Успехов: очень хороших.

По православному исповеданию. Успехов: отличных.

По алгебре и геометрии. Успехов: очень хороших.

По татарскому языку. Прилежания и успехов хороших.

И учеников и учителей поражали огромные познания этого скромного юноши.

"Научные сведения его были необыкновенно велики, - писал тот же Розанов, - он знал языки: латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, польский и английский. Начитанность была необыкновенная... Заговорит, бывало, о чем-нибудь Гаврил Степанович (учитель) и спросит: "Не читал ли кто-нибудь об этом?" - все или молчат, или ответят, что не читали. "Ну, а вы, Чернышевский, читали?" - спросит он". Тот встает и начинает передавать содержание нескольких прочитанных книг. "Слушаешь, бывало, и не можешь понять, откуда человек набрал столько сведений! И так всегда: коль скоро о чем-нибудь не знает никто, то и берутся за Чернышевского, а тот знает уже непременно. Многосторонностью знаний и обширностью сведений по св. писанию, всеобщей гражданской истории, философии и пр. он поражал всех нас. Наставники наши считали удовольствием поговорить с ним, как с человеком, вполне уже развитым"*.

* (А. И. Розанов. Николай Гаврилович Чернышевский. - В сб.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 1. Саратов, 1958, с. 20.)

Н. Г. Чернышевский вспоминал о "средневековых обычаях", сохранившихся в семинарии, к числу которых он относил диспуты ученика с учителем. По окончании объяснения урока учитель спрашивал: "Кто имеет сделать возражение?" Ученик, желавший отличиться перед товарищами и заслужить у них славу "гения", обыкновенно выходил со словами: "Я имею возражение". Обычно диспуты оканчивались грубой руганью учителя или телесным наказанием смельчака-семинариста.

Чернышевский приобрел себе славу "гения" не только в классе, но во всей семинарии.

Перед семинарским начальством Н. Г. Чернышевский держался независимо и с чувством собственного достоинства.

Товарищи рассказывали, что однажды, будучи еще в риторическом классе, то есть в возрасте 14-15 лет, Николай Гаврилович удивил всю семинарию тем, что стал опровергать какую-то мысль, высказанную учеником при преосвященном Иакове, приехавшем в семинарию. "Смелость необычайная для того времени! - восклицает современник. - Перед архиереем трепетали не только ученики, но даже учителя и семинарское начальство".

Достаточно представить себе высокую мрачную фигуру Иакова Вечеркова с горящими черными глазами и строгими чертами лица, в дорогой черной рясе и с высокой камилавкой на голове, от которой спускалась книзу черная ткань,- этого подтянутого, сурового и жестокого аскета-монаха, - чтобы понять, какой страх должен был охватывать учеников, когда епископ "украшал" урок своим присутствием. От этого недосягаемого существа зависели судьбы и жизни людей. Вероятно, ученик, вызванный к доске учителем, был из лучших, как это обычно практиковалось, но, оробев, он сбивался и путался в ответах.

Тогда Чернышевский, не испытывая ни малейшего страха и не обращая внимания на архиерея, начал поправлять своего товарища. Архиерей был поражен. Даже после того, как он властным окриком пытался три раза "осадить" Чернышевского, последний, встав с места, спокойно продолжал делать поправки. Наконец в притихшем классе раздался повелительный возглас разъяренного Вечеркова: "Садись!"*.

* (В Ф. Духовников. Николай Гаврилович Чернышевский. - Там же, с. 43.)

Этот случай чрезвычайно показателен для характеристики юного Чернышевского, уже в те годы обладавшего чувством безграничной внутренней свободы и умением при всякой обстановке сохранять полное присутствие духа.

Чернышевский не замыкался в себе. Современники не раз отмечали в нем непреодолимое стремление передавать другим свои огромные знания. "У него была такая масса знаний, что я не встречал потом никого, напоминавшего его, - писал Н. Д. Новицкий о 60-х годах, - он делился ими до того охотно, что иногда просто совестно было. И тут я узнал, до чего это была добрая душа... с каким-то наслаждением сообщал свои знания"*.

* (Из неизданных воспоминаний Н. Д. Новицкого. - В сб.: Николай Гаврилович Чернышевский. Саратов, 1928, с. 296.)

Эта черта будущего просветителя проявлялась у Н. Г. Чернышевского и в юношеские годы. Ему всегда было свойственно чувство коллективизма. Он никогда не представлял собой обособленного от класса "первого ученика", никогда не взирал на товарищей "с высоты своего величия", как бы ни превосходил их своими знаниями и общим культурным развитием. Напротив, он всегда готов был помочь товарищам в учебных занятиях, за что пользовался большой привязанностью с их стороны. "Товарищи его обожали, - писал один из современников. - Это был общий поставщик классных сочинений и усердный репетитор всех, обращавшихся к нему за помощью".

Особенно трудно давался семинаристам латинский язык, между тем преподаватель его Г. С. Воскресенский был жесток до зверства. Он доходил положительно до бешенства, кричал, ругался и бил учеников чем ни попало.

Немудрено, что перед уроками латинского языка ученики буквально дрожали. Единственным помощником, защитой от неминуемых побоев, по крайней мере для половины класса, был Николай Гаврилович. Он нарочно тогда приходил в семинарию пораньше и занимался с товарищами. "Подойдет группа человек в пять-десять,- писал А. И. Розанов,- он переведет трудные места и объяснит; только что отойдет эта, - подходит другая, там третья... а там то из одного угла кричат: "Чернышевский! Почему здесь стоит supinum?..", то из другого: "какое значение дать этому слову?" И не было случая, чтобы Чернышевский выразил хотя бы полусловом свое неудовольствие, что ему надоели, - хотя надоесть было кому: в классе было более ста человек".

А. И. Розанов вспоминал, как ученики, чтобы не замерзнуть в нетопленных классах, поднимали страшную возню: затевали кулачные бои, борьбу, прыгали, кричали. Но Чернышевский в это время сидит себе и читает. Подступят к нему человек десять да и начнут теребить его: "Будет тебе читать-то, иди-ка сюда, мы поразомнем тебя!" И он, улыбнувшись по-детски, выйдет из-за парты и начнет бороться. Нередко случалось, что когда он уставал, то борцы возьмут его на руки и с почетом отнесут его опять на свое место".

Трогательно внимание Чернышевского к оставленным им товарищам-семинаристам после отъезда в Петербург. Он присылал им письма, не забывая ни одного человека. Раз в семинарию пришел большой пакет. Когда семинаристы его вскрыли, из него выпало более ста записок от Чернышевского, по числу человек в классе. "Тут выражалась и любезность, и полное знание каждого из нас, - вспоминал А. И. Розанов, - одному желал Чернышевский приятностей в "горных прогулках", другому - успехов в шахматной игре, третьему - еще что-нибудь. Готовившимся же в высшие учебные заведения он давал серьезные и дельные советы".

И во время приездов на каникулы, будучи студентом, Н. Г. Чернышевский в первый же день приходил в семинарские классы, "со всеми братски здоровался и расспрашивал, рассказывал, а потом каждый день брал к себе человек по пяти, поил чаем и угощал, чем мог. Не оставалось ни одного, кто бы у него не был", - писал А. И. Розанов.

Самым близким другом Н. Г. Чернышевского в семинарии был Миша Левицкий, личность незаурядная и оставившая яркий след не только в памяти, но и в литературном творчестве Чернышевского. Сильный, гордый и независимый характер этого юноши, его вольнолюбивый дух, проявлявшийся в постоянных столкновениях с учителями, прямолинейность поведения и всего душевного склада, непримиримость к схоластическим формам обучения и к отрицательным сторонам окружавшей действительности - все эти черты Левицкого имели близкое сходство с душевным обликом другого дорогого Чернышевскому друга и соратника впоследствии - Н. А. Добролюбова. Поэтому и имена их нашли свое отражение в романе "Пролог", где Добролюбов выведен под фамилией Левицкого.

Сын священника, занимавшего вакансию дьячка в селе Синодском Петровского уезда, Михаил Левицкий был старше Н. Г. Чернышевского двумя годами. Сначала он учился в духовном училище и числился там в рядах учеников "поведения весьма хорошего, способностей, прилежания и успехов отлично хороших". После окончания духовного училища он был переведен в семинарию.

В 1842 году, находясь в одном классе с Н. Г. Чернышевским, М. Левицкий был аттестован одинаково с ним. О незаурядных способностях Левицкого говорит, например, и тот факт, что, взяв у учителя его записки по еврейскому языку, он нашел в них ошибки и исправил их. Это имело для него роковые последствия. От учителя он получил выговор и был лишен казенного содержания.

В классе Чернышевский и Левицкий сидели рядом. Они не могли прожить друг без друга и двух дней. Чернышевский нашел в Левицком живого собеседника, бунтарски настроенного разночинца. Когда Левицкий болел, Чернышевский навещал его в семинарском общежитии каждый день. Сам же Левицкий стеснялся посещать своего друга, так как не имел приличного костюма. Зимою он вынужден был ходить в синем зипуне, а летом - в нанковом халате.

Находясь уже в Петербурге, Чернышевский с болью в сердце переживал дальнейшую судьбу Левицкого после того, как его лишили казенного содержания. При крайней бедности несчастного юноши это значило быть изгнанным из семинарии на улицу, выброшенным за борт жизни и кончить свои дни где-нибудь в ночлежке.

"Теперь он и вовсе сопьется с кругу,- писал о нем Н. Г. Чернышевский в письме к отцу в январе 1847 года. - Это человек с удивительною головою, с пламенною жаждою знания, которой, разумеется, нечем удовлетворить в Саратове, и ему, бедняку- бурсаку... Господи, и пропасть может человек. А славный бы, дельный, умный был человек, может быть, честь России".

Что сталось дальше с Левицким - неизвестно. По-видимому, слова Чернышевского о его гибели сбылись.

На полях семинарских сочинений Н. Г. Чернышевского учителя писали: "Сочинитель подает о себе лестную надежду", "Так развивать тему может только профессор академии" и т. п. Они предсказывали, что из такого ученика должно выйти "светило церкви", полагая, что он будет преемником отца, но ошибались. После восьми лет домашнего обучения под руководством такого опытного, гуманного и культурного педагога, каким был Гаврил Иванович, семинария не только не могла удовлетворить научных запросов Н. Г. Чернышевского, но сразу же внушила ему отвращение.

Политический гнет, тяготевший над живой мыслью в России после подавления движения декабристов, сильно сказывался на семинарском преподавании. "Мы не слышали даже слова: политика,- писал бывший семинарист Палимпсестов.- Еще, может быть, труднее поверить, если я скажу, что едва ли изо ста питомцев семинарии (по крайней мере, саратовской) один видел в печати басни Крылова, стихотворения Пушкина, Жуковского и т. д. Положительно можно сказать, что их не было и в самой библиотеке семинарии".

Имена писателей-современников, составлявших гордость русской литературы, могли быть знакомы семинаристам только нелегальным образом, по рукописным тетрадкам, куда потихоньку от начальства они выписывали понравившиеся им произведения. Привычка к этому осталась у Чернышевского и в студенческий период, когда он переписывал в отдельную тетрадь "Героя нашего времени".

"Учебники и книги духовного содержания - вот чем духовно питались мы, - продолжал Палимпсестов, - и начальство довольно строго преследовало чтение светских книг, даже таких невинных, как Юрий Милославский, Рославлев и т. д.".

Об этом же писал и другой современник: "Увидит, бывало, инспектор, архимандрит Тихон светскую книгу у какого-нибудь ученика - отнимет и ни за что не отдаст. Светские книги мы добывали или у торговцев Пешего базара, торговавших всяким хламом, или же у своих знакомых".

Вместо художественной литературы подростки и юноши получали в семинарской библиотеке такие произведения, как "Сокровище сладчайшего утешения против ужасов смерти" и "О воздыхании голубицы, или о пользе слез".

"Не верится мне самому, что я в течение всего семинарского курса не видел листа газеты. Раз как-то мне привелось увидеть какую-то книжку "Библиотеки для чтения", - писал тот же Палимпсестов. И сам Чернышевский подтверждает, что "в руках семинаристов бывало очень мало книг".

Еще хуже обстояло дело с посещением театра. Семинаристам было запрещено смотреть театральные представления. Если они потихоньку туда все-таки проникали, их ожидало "трехдневное уединение" в карцере.

Одновременно с учебой в семинарии Н. Г. Чернышевский продолжал самостоятельно заниматься дома. Эти занятия, с одной стороны, разнообразили скучную и тягостную схоластическую учебу, с другой же - создавали предпосылки для борьбы с идеалистической идеологией во имя новых передовых начал. Все сильнее сказывалось влияние Белинского и Герцена на формирующееся мировоззрение молодого Чернышевского.

Со стороны отца и матери он встречал поддержку: они не настаивали, чтобы их сын шел непременно в священники.

Благотворное влияние на развитие умственных интересов Н. Г. Чернышевского оказал профессор семинарии Г. С. Саблуков, нередко бывавший в доме его отца. Преподавание Саблукова выходило за пределы казенной программы. Свободное же общение с ним под кровом отцовского кабинета расширяло научный кругозор даровитого юноши.

Влияние Саблукова сказалось в занятиях Н. Г. Чернышевского татарским, арабским и древнееврейским языками и историей, а также в повышении интереса к археологии. Одно время юноша даже мечтал перейти из семинарии на факультет восточных языков Петербургского университета.

Особенно много сохранилось татарских рукописей Н. Г. Чернышевского, написанных в 1844 году, - около 200 листов. Большею частью это грамматические правила и былины, например "О человеке по имени Шамсун и его неизмеримо большой силе", исторические сказания о татарских ханах Чингисе, Батые и др.

Увлекшись татарским языком, Чернышевский проделал необычную для ученика работу: целиком списал составленную Саблуковым рукописную грамматику татарского языка.

Во время пребывания Н. Г. Чернышевского в семинарии Саблуков занимался научной деятельностью в области археологии, нумизматики, истории кыпчаков, Золотой орды и быта русских татар. Многочисленные его работы печатались в "Саратовских губернских ведомостях" и "Ученых записках Казанского университета".

Одновременно с занятиями татарским языком Чернышевский увлекся изучением истории края. В те годы начинались первые исследования древней ордынской столицы Сарая, некогда находившейся в пределах Саратовской губернии, за Волгой. В Саратов в связи с этим приезжал из Петербурга известный исследователь А. Терещенко; он бывал в доме отца Чернышевского. Местные саратовские ученые, интересуясь этим вопросом, привлекали к своей работе и молодежь. Заметив незаурядные способности семинариста Чернышевского, Г. С. Саблуков предоставил ему самостоятельную работу исследовательского характера - обзор топографических названий татарского происхождения в Саратовской губернии.

Двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин вспоминает, как Николай Гаврилович, приступив к этой работе, составлял длинный список названий сел, деревень и урочищ. Ему приходилось раскладывать на полу огромную подробную карту, чтобы проверять по ней эти названия. Работу он выполнял на двух языках: по-русски и по-татарски. Получилась "довольно объемистая тетрадь", писал А. Н. Пыпин.

А. Н. Пыпин (50-е годы), двоюродный брат Н. Г. Чернышевского

Трудно сказать, чем больше интересовался юный Чернышевский - историей литературы или всеобщей историей. Обе эти дисциплины занимали большое место в его умственной жизни и уже с юных лет направляли мысль в сторону осознания своего общественного долга перед народом.

Историю в семинарии преподавали два учителя: И. Ф. Синайский и Г. С. Саблуков. Чернышевский был учеником Синайского, Саблуков же вел параллельный класс.

Скучное преподавание Синайского не пробуждало в учениках семинарии интереса к его предмету. Был случай, когда они нарочно во время приезда на урок архиерея отвечали из рук вон плохо, чтобы досадить преподавателю, не пользовавшемуся авторитетом. Саблуков же строил программу преподавания истории гораздо полнее официальной. Он требовал изучения истории не только походов, войн и сражений, но и замечательных фактов общечеловеческой культуры, говорил на уроках об открытиях в физике и математике, об усовершенствовании врачебной науки, о книгопечатании и т. д. Он уводил мысль учеников к осознанию исторического прогресса и требовал от них критического отношения к историческим источникам. Саблуков рассказывал семинаристам также о борьбе английских, американских и испанских колоний со своими метрополиями, о реформации и т. д.

Чернышевский не слушал в семинарии уроков Саблукова, но, встречаясь с ним дома, занимаясь под его руководством восточными языками, ощущал на себе влияние даровитого педагога. По указанию Саблукова он делал выписки по всеобщей истории. Саблукову не трудно было развить в таком ученике, как Н. Г. Чернышевский, огромную любовь к этому предмету.

Большое значение для Н. Г. Чернышевского в семинарские годы имело изучение античной древности. Знание истории древних греков и римлян было обязательным для учащихся средней школы той эпохи. Ставилась цель развить у воспитанников гимназий и семинарий такие государственные чувства, какие требовались от будущих блюстителей самодержавно-полицейского порядка. В то же время научные интересы молодежи, отвлекаемые в даль веков, естественно, оберегались от всяких "вредных" влияний современности.

Товарищи рассказывали о Чернышевском: "В долгие зимние вечера, когда нельзя играть или когда надоедят игры, он, или один, или вместе с товарищами, проводил время в чтении, рассказах или разговорах. Прочитанный рассказ о сражении или о каком-нибудь греческом и римском герое возбуждал в нем желание быть героем и помечтать об этом с товарищами".

Разгоряченное воображение будущего революционного борца пленяли подвиги героического самоотвержения, которыми полна римская история. С особенным восхищением зачитывался он страницами Тита Ливия, повествующими о подвиге Муция Сцеволы, который мужественно выступил на защиту своего народа и, чтобы устрашить врагов, добровольно сжег на огне правую руку, за что и получил прозвание Сцеволы, то есть левши.

Еще в младшем классе семинарии Н. Г. Чернышевский писал перевод с латинского под названием "Речь римлянина Муция Сцеволы Порсене, царю Клузийскому после того, как он убил вместо самого царя писца его". Эта речь произвела на него такое сильное впечатление, что впоследствии он не раз возвращался в своих произведениях к образу римского героя. О подвиге Муция Сцеволы и о впечатлении от его поступка Н. Г. Чернышевский вспоминал в своей диссертации "Эстетические отношения искусства к действительности". Это впечатление выразил он краткими словами: "Да, безгранична сила патриотизма".

Навсегда запомнились юному Чернышевскому также подвиги римских героев Горация Коклеса и Марка Курция. Первый из них, по преданию, спас Рим от нашествия врага, мужественно сражаясь на мосту через реку Тибр, второй же во имя спасения родного города добровольно бросился в бездну.

Впоследствии Н. Г. Чернышевский ставил в пример этих римских патриотов своему сыну Александру. " ...Дела их были нужны не им самим, а их родине", - писал он из вилюйской ссылки, указывая сыну, что боевой подвиг не может быть минутным увлечением, а должен вытекать из высокой осознанности своего гражданского долга.

Знакомство юноши Чернышевского с героикой римской древности содействовало формированию в нем чувств подлинного патриотизма. Он сумел направить воспринятый им учебный материал схоластической школы на служение передовым идеям своего времени. Оценив красоту самоотвержения, мужества и высоких гражданских чувств греческих и римских патриотов, он воплотил эти качества в личный подвиг гражданского служения своей родине.

Сохранилось интересное воспоминание Н. Г. Чернышевского о ходе семинарского преподавания.

"Достоинство лучших учеников, - писал он, - оценивалось в семинарии не по знанию уроков, а по достоинству "задач" или сочинений на темы, задаваемые преподавателем. Уроки спрашивались у учеников только начиная с осьмого или десятого имени в списке, который составлялся не по алфавитному порядку, а по успехам. Первый "пяток" в мое время вовсе никогда и не учил уроков, зная, что никогда не будет спрошен в учебное время. Зато он работал над "задачами", собрания которых приносились каждым учеником и на экзамен. У кого эти задачи составляли толстую кипу, тому было обеспечено благоволение всего экзаменующего начальства"*.

* (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X, с. 16.)

Сам Чернышевский писал множество "задач", как тогда назывались сочинения. Только за первый год пребывания в семинарии им было написано по словесности на русском языке 32 сочинения, на латинском - 21 и по всеобщей истории - 10 сочинений. Лучшие сочинения талантливого юноши сохранялись в архиве семинарии, их предназначали для печати, но впоследствии они бесследно исчезли, когда имя великого революционера стало запрещенным в России. По-видимому, они были преданы уничтожению. Но до наших дней все же сохранилось 225 ученических тетрадей Николая Гавриловича, сбереженных его отцом.

Замечательные сочинения Чернышевского-семинариста по вопросам культуры и просвещения могут быть с большим интересом прочитаны и нашей советской молодежью. Они говорят о пользе развития знания, о прогрессивных путях человечества, об огромном наслаждении, получаемом человеком при неустанной работе над собой.

Пятнадцатилетний Чернышевский писал "О следствиях книгопечатания", которое "придало орлиные крылья образованию и успехам его". Будущий писатель 60-х годов сказывается в следующих строках: "Что типографии, умножив до невероятности число книг и уменьшив чрезвычайно их цену и сделав через то науки более доступными каждому, принесли тем неоценимую доселе пользу, об этом не нужно распространяться...".

В заключительной части этого сочинения Чернышевский выявляет жалкую роль писателя в "просвещенных государствах", где занятие литературой считалось унизительным, не давало писателям средств к существованию, ставило их в материальную и идеологическую зависимость от сильных мира сего. "Важна также польза книгопечатания, - писал Николай Гаврилович, - в том отношении, что оно установило авторские права и посредством его писатели, дотоль жившие почти только милостынею вельмож, если не имели других источников доходов, кроме своих сочинений, стали хотя немного обеспечены на счет своего состояния".

Эти слова необычайно ярко характеризуют будущего писателя-разночинца, которому предстояло пробивать дорогу в жизнь литературным трудом и не только не зависеть от "милостыни вельмож", но возвышать свой голос против их самодержавно-крепостнической культуры.

Большой интерес представляет также замечательное семинарское сочинение Н. Г. Чернышевского "Самые счастливые природные дарования имеют нужду в образовании себя науками". Эпиграфом к этому сочинению он взял текст из Горация:

Что совершенству поэмы способствует больше: природа Или искусство? - Странный вопрос! - Я не вижу, к чему бы Наше учение было без дара и дар без науки? Гений природный с наукой должны быть в согласьи взаимном.

Н. Г. Чернышевский так развивал эту тему. "Спрашивают, - говорит Гораций, - по природному ли дарованию пишут хорошие стихи или с помощью искусства. Я не думаю, чтобы как учение и занятие без хороших дарований, так и один необразованный гений мог принести какую-нибудь пользу. Вот поэтому одно требует помощи другого, и само со своей стороны клянется дружно помогать".

"И не в одной поэзии оправдываются слова Горация: и везде истинные дарования похожи на золотую руду: и самая богатая, сколько требует от своего владельца забот и издержек для того, чтобы приобресть полную свою цену; сколько раз должно промывать и перетапливать ее, чтобы очистить находящийся в ней благородный металл от посторонней примеси и нечистот: а без этого один глаз знатока отличит его от простой земли и песку, с которыми он перемешан".

"Прекрасно называли римляне образованный науками ум excultum ingenium*. Они говорят нам этим, что для ума образование столь же необходимо, как для земли обработка: а и самая плодоносная без обработки засева хорошими семенами и ухода за собою или не принесет ничего, или принесет одни негодные травы".

* (обработанный ум.)

"Легко нам из этого видеть, как необходимы науки для самых лучших дарований природных".

Такой же могучий призыв к развитию умственных сил человека звучит в сочинении "Образование человечества зависит от образования молодого поколения", написанном семнадцатилетним Чернышевским.

"Молодое поколение, - писал он, - есть полный наследник того богатства, которое собрано предыдущими поколениями, и так же, как наследник какого-нибудь материального имения, может по произволу умножить его или расточить".

"Знания - это неисчерпаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем большее сокровище, чем глубже будет разработан. Конечно, владетель его не в силах уничтожить богатства, находящиеся в его недрах; но может продолжать или прекратить его разработку и самою этою остановкою затруднить дальнейшую разработку его своим наследникам; оставленный без попечения, рудник заваливается землею, обрушается, заливается водою. И вот он оставляет своим наследникам рудник в таком положении, что долго и много надобно трудиться, чтобы снова докопаться хотя бы до того места, до которого он был прежде разработан... этот нерадивый владелец не только замедлил разработку рудника на все время, в которое владел им, но и задержал надолго дальнейшую его разработку для будущих поколений".

"А когда настоящие поколения умножат массу знаний им наследованных, тогда, без сомнения, благодетельное влияние его деятельности распространится на всю будущность образования человечества".

"Таким образом молодое поколение имеет величайшее влияние и на будущие успехи человечества на пути образования... и это... должно побуждать нас всеми силами стремиться к просвещению, быть самыми ревностными и неутомимыми деятелями на поле знания: подумаем только, что ход образования целого человечества зависит от нашей деятельности".

Но Чернышевский имел в виду не какое-то отвлеченное образование, взятое вне времени и пространства. Ему слишком хорошо была видна разница между передовым знанием, которое он находил в родительском доме, начиная с раннего детства, и той схоластической семинарской наукой, которая липкой паутиной опутывала мозг, наполняя его давно отжившими средневековыми идеалами. Среди семинарских сочинений Чернышевского мы встречаем такое, в котором будущий революционер-демократ в возрасте 16 лет вступает в борьбу с официальной духовной наукой. Это сочинение, написанное на латинском языке, называлось: "Следует ли отдавать предпочтение школам общественным перед школами частными?". В нем Чернышевский убедительно доказал преимущество частных школ и выявил недостатки казенных (имея в виду прежде всего свою казенную школу), обезличивавших учеников и не дававших развиваться их творческим силам и способностям. Заканчивалось сочинение прославлением домашнего воспитания. Учитель похвалил слог этого сочинения, но самое направление мыслей автора признал "фальшивым", о чем написал в подробном отзыве на страницах рукописи Н. Г. Чернышевского.

Такое самостоятельное развитие мысли ученика шло вразрез со всей семинарской практикой. Впоследствии, вспоминая свои учебные годы, Н. Г. Чернышевский писал из ссылки двоюродному брату А. Н. Пыпину 25 июля 1878 года:

"Школьные годы - трата времени; необходимая, но пустая трата. Знаем мы лишь то, что узнаем помимо школы, из жизни, из дружеских разговоров, из порядочных книг, в числе которых школьных книг нет".

Из семинарских стен, наряду со "столпами" церкви и престола, вышли такие деятели революционной демократии, как Чернышевский, Добролюбов, Антонович, Благосветлов, Введенский, Помяловский и множество других.

Саратовский журналист И. П. Горизонтов, воспитывавшийся в семинарии в конце 60-х годов и исключенный оттуда за проповедь материализма в классном сочинении, так рассказывал о саратовской семинарии со слов старожилов, учившихся в ней в конце 40-х годов:

"Тогда в духовных училищах и семинариях господствовала страшная система телесных наказаний, карцеров и иных способов педагогического внушения. В правлениях семинарий в лице ректора, инспектора, даже эконома служили монахи... суровые и бессердечные аскеты. Несмотря, однако, на это и семинаристы того времени были аховые люди: большие, даже перезрелые, сильные Самсоны, давно знакомые с бритвой, беспокойные люди:

Могучее, лихое племя...

Бывало, кинутся ученики элоквенции, риторики, философии и богословия в кулачные бои, которые процветали тогда в Саратове на Валовой улице, и грянут стеной вместе с мещанами на волжских бурлаков, в числе которых бывали исторические силачи, вроде знаменитого Никитушки Ломова, - что это было! Это были битвы титанов, схватки героев, сшибки геркулесов!.."

Горизонтов, так же как и Чернышевский, в кулачных боях ценил дух борьбы и практическое проявление огромного напора физических сил народных масс.

Часто голодные бурсаки забирались на острова, на волжские мели и откосы и там вытрясали рыбацкие сети - настоящая "поволжская вольница".

Непокорный дух семинаристов сказывался в борьбе с начальством. Обороняясь от зверской расправы, они проявляли немалую отвагу, смекалку и изобретательность. Одной из остроумных выдумок семинаристов являлся знаменитый "телефон". Вот что рассказывает о нем тот же И. П. Горизонтов:

"Семинаристы, заинтересованные тайными заседаниями правления и страстно желая знать, что там на их пагубу придумывает начальство, проделали отверстие в потолке правленской комнаты, затянули его бычьим пузырем, приклеили воском к нему навощенную нитку и провели ее секретно к себе в класс. Конец этой веревочки снабжен был дощечкой, которую слушающий брал к себе в рот и - о радость! - явственно слышал разговоры своих врагов. Собирались ли кого высечь - тю-тю! приговоренный к наказанию моментально исчезал из класса, а товарищи уверяли, что он болен, и т. д. Долго семинаристы пользовались поистине гениальным изобретением местного Белля, пока начальство не открыло телефона, не разрушило его и не выпороло самого изобретателя".

На первом же году обучения Чернышевский стал мечтать о бегстве из семинарии. Пример был подан его дальним родственником А. Ф. Раевым, который также не мог стерпеть каторжного режима духовной школы и в 1842 году подал прошение о переводе в Медико-хирургическую академию. Преодолев большие препятствия, он осуществил свое желание: уехал в Петербург, не закончив семинарии, и был принят в академию.

Находясь в Петербурге, Раев поддерживал переписку с Николаем Гавриловичем и его отцом. По-видимому, у них были еще личные переговоры перед отъездом Раева - о помощи Николаю Гавриловичу в поступлении из семинарии в университет. Переписка продолжалась года два.

Чернышевский запрашивал Раева о программе и учебниках, особенно интересовался, можно ли из философского класса семинарии прямо поступить в университет или непременно из богословского, на какие предметы обращается особенное внимание и т. д. "Сделайте милость, не пожалейте труда и часа времени. Очень одолжите", - настойчиво просит он в письме от 3 февраля 1844 года. Здесь же он жаловался на то, что "скучно в семинарии... Дрязги семинарские превосходят все описание. Час от часу все хуже, глубже и пакостнее".

Хлопоты о переводе Н. Г. Чернышевского в Петербургский университет велись втайне от семинарского начальства. В этих хлопотах принимал активное участие и отец Николая Гавриловича, беседовавший о будущем своего сына с преподавателями гимназии. Последние указывали, что "метода учения идет лучше" в Казанском университете, но "для службы" лучше Петербургский университет. Симпатии отца склонялись к Петербургскому университету, о чем он писал тому же Раеву, когда Николаю Гавриловичу было 16 лет. Это показывает неутомимую заботу отца о сыне и господство светских, а не духовных умственных интересов в семье.

В январе 1845 года отец Чернышевского опять запросил Раева о выяснении условий поступления сына в университет без окончания семинарского курса и просил прислать программу приемных экзаменов. Через год Н. Г. Чернышевский подал прошение ректору семинарии об увольнении со следующей мотивировкой: "с согласия и позволения родителя моего... имею я желание продолжать учение в одном из императорских русских университетов". В январе 1846 года ему было выдано долгожданное увольнительное свидетельство.

Семинарскому начальству было жаль потерять такого выдающегося ученика. "Напрасно вы лишаете духовенство такого светила", - обратился инспектор семинарии к матери Чернышевского. Она уклончиво отвечала на эти похвалы, зная, что сына влекла не эта дорога. Юноша Чернышевский мечтал о подлинной науке, общественной деятельности, о служении своему народу. С такими мечтами нельзя было оставаться в Саратове, в стенах постылой семинарии.

В увольнительном свидетельстве, выданном Н. Г. Чернышевскому семинарией, была дана следующая аттестация: "По философии, словесности, гражданской, церковно-библейской и российской истории - отлично хорошо; по православному исповеданию, священному писанию, математике, латинскому, греческому и татарскому языкам - очень хорошо, при способностях отличных, прилежании неутомимом и поведении очень хорошем".

Зима 1846 года прошла у Чернышевского в подготовке к университету. К сожалению, от этого периода не сохранилось ни переписки, ни дневника, ни учебных записей Н. Г. Чернышевского, ни каких-либо других документов. Между тем это особенно интересный момент его биографии, когда, следует полагать, очень большое место в его жизни занимало свободное самостоятельное чтение передовой литературы.

Для поступления в университеты требовалось знание гимназического курса, а не семинарского. Поэтому после выхода из семинарии Чернышевский стал больше общаться с юношами так называемого светского круга. "Кроме Левицкого и семинаристов,- вспоминал А. Н. Пыпин в своих "Заметках",- бывали у него другие сверстники, с которыми он любил проводить время в долгих прогулках и долгих разговорах. Это были молодые люди из того помещичьего круга, с которым бывал знаком его отец, молодые люди с известным светским образованием, между прочим - университетским".

Кто эти молодые люди - в точности неизвестно, но можно считать, что среди них был будущий писатель Д. Л. Мордовцев и П. А. Бахметев, ставший впоследствии прообразом Рахметова в романе "Что делать?". Они жили вместе, будучи в старших классах гимназии, и о знакомстве их с молодым Чернышевским в Саратове встречаются упоминания в литературе.

К ним принадлежал еще Павел Аполлонович Ровинский, впоследствии член общества "Земля и воля" 60-х годов, близкий друг семьи Чернышевских и Пыпиных. Все они были года на два-три моложе Н. Г. Чернышевского.

"Итак, для Николая Гавриловича вопрос об университете был решен, - вспоминал А. Н. Пыпин, - предполагался петербургский университет... В нашем ближайшем кругу не было человека, имевшего какое-нибудь понятие о Петербурге. Это была неведомая отдаленная страна, пребывание всех властей, с особенными нравами и великими житейскими трудностями, особенно для людей с очень небольшими средствами, без знакомства и связей...".

У Пыпина осталось воспоминание об этом отъезде Николая Гавриловича как об очень важном событии не только для него самого, но и всех старших. Железные дороги тогда отсутствовали, и ехать нужно было на лошадях. План путешествия обдумывался в течение целой зимы. Совершать поездку на "почтовых", то есть на ямщицких лошадях, с остановками и переменою лошадей на почтовых станциях было очень дорого, хотя и быстро: в неделю можно было доехать до Петербурга. Поэтому решили отправить Николая Гавриловича в путь "на долгих" - нанять крестьянина с телегой и весь путь проделать на его лошадях с длительными отдыхами в попутных селах, в крестьянских избах. Такое путешествие длилось пять недель. Но отпустить юношу одного в столь дальнюю дорогу не решились. С ним поехала мать.

Саратовская семинария оставила у Н. Г. Чернышевского неприятное, тяжелое воспоминание. В последние годы жизни в разговоре с режиссером астраханской труппы актером Ковровым, тоже бывшим семинаристом, Николай Гаврилович заметил, что саратовская семинария превосходила собою все, о чем можно представить себе по описаниям бурсы у Помяловского. А сам Помяловский сравнивал духовную школу с "Мертвым домом" Достоевского: "Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги, так и здесь радовались за освободившихся от бурсы..."

© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"