|

17. Письмо В. Костомарова - Я. А. Ростовцеву от 3 января 1863 г.

(Напечатано Н. А. Алексеевым ("Процесс", стр. 143-146). Подлинник: ЦГАОР, ф. 1109, 1 эксп., оп. 5, ед. хр. 230, ч. 176, литера "А", лл. 166- 167. Письмо адресовано Якову Алексеевичу Ростовцеву, к которому В. Костомаров уже писал в Женеву во время следствия по делу М. Михайлова (Лемке. Политические процессы, стр. 83-84.); С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского "Барским крестьянам..." - Сб. "Книга", вып. XIV. М., 1967, стр. 210-211).)

3 января

Сущевская сибирка

Милый, дорогой друг мой Яков Алексеевич. Ну, вот и второй акт моей трагикомедии кончился: вчера onesti senatori* пропели СБОЙ финальный секстет и через несколько дней хор жандармов повлечет меня туда, где "море вечно плещет о пустынные скалы" и где вообще - очень скверно. Кто говорит: Петропавловская крепость - очень хорошая крепость,-

* (Отцы сенаторы (лат.).)

Hat gute Wehr und Waff en! Mit russischen Festungen hab'ich jedoch Nicht gerne was zu schaffen*.

* (Хорошо защищена и вооружена! Но мне не хотелось бы иметь дело с русскими крепостями (нем.).)

Тем более, что... ну, да постойте, об этом речь еще впереди. А теперь вот что.

После последнего письма вашего из вашей Rome protestante, ville aux 10 000... millionaires, etc. etc.* я два раза писал к вам,- и оба раза об очень важных материалах. Но вы, друг мой, пребывали freddo ed immobile come una statua** (вы, конечно, извините мне мою всегдашнюю манеру писать самые бестолковые письма, превращая их в полиглотический винегрет a la м-ме Курдюкова***, и я - как ни недостойно вас это предположение,- признаюсь, подумал, что вы рассердились на меня за то, что я не имел решительно никакой возможности исполнить ваши поручения. Скоро, конечно, я выкинул из головы эту мысль, как никуда негодную (отличительный признак моих мыслей вообще),- и, особенно, после свидания с Исааком Андреевичем (который был так любезен, что посетил меня в узах Сущевских) утвердился в том же предположении, что вы должно быть уже покинули свою женевскую м-mе Soudac (или как там ее) и махнули опять в какой-нибудь... бург или... гейм, а может, уж и совсем heim, получив из отечества достаточные субсидии. На сей конец, я уж не пишу к вам более за пределы нашего достопочтенного отечества (черт бы его побрал), а переселяясь из сей кратковременной жизни в жизнь вечную (идеже будет плач, скрежет зубовный, скука, и вообще - очень скверно) - оставляю вам сие прощание мое в руках матушки, которая, вероятно, когда-нибудь еще увидится с вами...

* (Протестующий Рим, город для 10 000... миллионеров и т.д., и т. д. (фр.).)

** (Холодный и неподвижный, как статуя (лат.).)

*** (Имеется в виду сатирическое произведение поэта-юмориста И. П. Мятлева "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей, дан л'Этранже" Тамб. (на самом деле СПб.) 1840-1844 (2-е издание - СПб., 1856-1857), в котором высмеивается невежество русского дворянства. Поэт беспрестанно пересыпает стихи иностранными словами, удачно передавая модное в то время в среде дворянства смешение французского языка с нижегородским.)

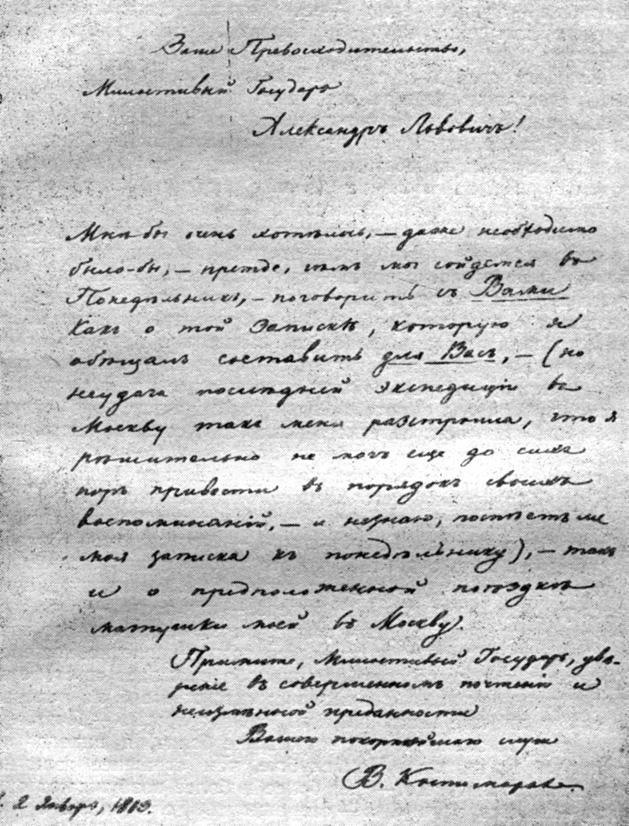

Письмо В. Костомарова - А. Л. Потапову

Итак, дорогой друг мой, revenons a nos moutons*, которые, в настоящем случае, означают казематы Петропавловской крепости. Вы уже, конечно, знаете (а может быть, и не знаете), что я, по приговору правительствующего синклита нашего, осужден на шестимесячное сидение во рву львином и потом обречен на служение (в сане рядового) богу, царю и отечеству в рядах непобедимого воинства кавказского; на какое же время: в продолжение ли всей жизни моей или только на некоторое количество лет - этого в писании не сказано. Да оно и неинтересно вовсе - там, где все писания производятся вилами на воде и вследствие этого... ну, и так далее, следствия очевидны. Особенно вам будет это понятно после того, что я писал вам в первом письме моем в Женеву. Теперь что-то не хочется распространяться об этом - слишком грустно, и слишком гнусно. Скажу одно, что все мои догадки понемножку оправдываются. Кажется, придется до конца разыграть роль ветхозаветного козлища и совсем (понимаете ли, друг мой, совсем) превратиться в очистительную жертву за грехи многих. Вы мне простите эту фразу: не приходите от нее в то благородное негодование, в какое угодил Ал. Ник., когда я ему написал нечто вроде этого, в письме, из-за которого мы рассорились. Голубчик мой,- быть жертвой гораздо труднее, чем быть судьей. Я все это к тому пишу вам, что (в качестве публики, конечно) вам многое еще, быть может, придется увидеть и услышать. И теперь,- как тогда,- я не жалуюсь на этих многих, делавших из меня очистительного козла. Оно мне-то, как лицу страдательному,- конечно, тяжело; но я знаю, как легко подобная жалоба вызывает со стороны иронически-презрительный возглас: "что ж им было делать? не самим ли еще нести за него свои головы?" - Поэтому, очень хорошо зная, что чужие раны не болят, я никогда не выставлял их напоказ. Чем глубже, чем страшнее язвы на теле нашего ближнего,- тем более и более возбуждают они в нас - не сострадания, а - отвращения. Если рядом с нашей комнатой стонет больной страдалец - мы только ругаем его за то, что он мешает нам, положим, хоть читать игривые романы какого-нибудь м-r Feydeau**. Человеколюбивые самаряне редки между ними. Я не сказал - их нет между нами,- потому что мимо меня самого прошел он, и не бросил в меня камня, как все сделали. Вы - потому что это были вы, мой добрый, мой дорогой друг,- один не бросили меня в то время, когда несчастие мое еще не выказывалось наружу, и мне нужно было еще верить, что я точно страдаю. Теперь, когда наконец всем все стало ясно,- когда уже не нужно верить, а можно видеть,- наконец, когда я стал уже в такое положение, что мне уже нельзя помочь, а можно только издали дарить своим состраданием (дар очень недорогой) - опять явилось у меня многое множество "друзей", "горячо сочувствующих", "глубоко сожалеющих", и пр. Впрочем, не о них я хотел говорить, черт с ними,- только с толку сбили меня, проклятые. О чем, бишь, я речь-то повел? Да, о предстоящем мне путешествии в ров львиный.

* (Вернемся к нашим баранам (фр.).)

** (Эрнест Фейдо - французский романист. Дебютировал в 1844 г. сб. патриотических стихотворений "Les nationalis". Позднее занимался игрой на бирже и издавал политическую газету. В погоне за сенсацией напечатал порнографический роман "Fanny", который разошелся в 30 изданиях. За это произведение был привлечен к суду. Пользовались успехом его романы: "Daniel", "Un debut а l'Jpera", "Le roman d'une jeune mariee", "La comtesse de Chalis", в которых описывал фривольные стороны светской жизни.)

В первом письме моем в Женеву я уже писал вам о том, как я смотрю на это путешествие и в силу каких соображений и на основании каких данных вывел об нем такое предположение. Письмо это я писал вам вскоре после визита "господина, похожего на иволгу", стращавшего меня "квартирой с дверью, которая не отворяется в стене, а приподнимается в земле". Письмо это, писанное под влиянием таких любезных обещаний, поневоле вышло отрывочно и бестолково. Да тогда я и сам-то не понимал хорошенько, в чем дело. Только потом, спустя две недели, после нового посещения господина, похожего на иволгу, я стал понимать несколько яснее, и тогда уж написал вам другое письмо. Неужто оно рассердило вас на меня, мой дорогой Яков Алексеевич? Но ведь послушайте, голубчик мой: в первом письме своем я писал только вам, чём меня стращают. Это ведь естественно: не дать же себя зарезать как барану, без малейшего протеста. Если я пропаду с поверхности земли,- думал я,- пусть же все знают, куда, за что и как должен пропасть я. Пусть, думал я, если уж погибнет моя личность, так хоть память обо мне останется честна. Но тогда, пиша это письмо, я сам еще не знал хорошенько, в чем дело, что от меня требуют. Я это сообразил и узнал уж после. И тогда уж написал вам второе письмо,- из которого вы бы могли понять, за что именно могла бы на меня обрушиться такая напасть, как вечное сиденье в "квартире, в которой", и т. д. Эту,- одну только эту цель и имело второе письмо мое - а нисколько не желание выставить себя мессией в яслях или агнцем божиим, вземляющим на себя грехи мира. Теперь будем ждать и видеть. После отправления второго письма прошло еще несколько времени,- и я успел взглянуть на дело более хладнокровно, хотя, признаюсь, в первое время несколько сконфузился. Тем более, что дело, кажется, обходится и без меня... Ну, да вот постойте, шесть месяцев - не бог знает какое время,- тогда все объяснится; тогда уж я лучше напишу вам одно дело, самую чистую суть, без всяких гадательных предположений. Будем справедливы даже и к врагам нашим. Иволга сама по себе птица неважная - кто ее знает? - может быть, она и от себя прихвастнула для пущей важности? Я вот уж на всех напустился: и законы-то у нас вилами на воде писаны, и все... вот постойте - денька через три спустимся в настоящий ров львиный: что-то скажут сами, набольшие-то, львы и всякий другой плотоядный зверь... Ну, да авось,- бог не выдаст, никакой зверь не съест. Вот только темница-то эта - писать-то, небось, ведь нельзя: говорят, совсем нельзя. Ну, да зато уж по возвращении на родину ждите от меня целой тетради;- рады ли, не рады, а отпишу все, все... чего, может быть, никогда и не снилось вам, друг Горацио.

Ну, бумага вся; и это значит - пора кончать писание. Не пеняйте на меня за это маранье. Ведь я же читал, да еще с каким удовольствием (от милых друзей, говорят, и побои сладки) вашу реляцию о прениях в женевском магистрате и даже накануне моего рокового воскресенья, в которое должен был съехаться Grand Conseil*, (7 декабря, кажется), хотя к Трифону мученику служить молебен за успех демократической партии и потом целые три ночи бредил эксплуатацией труда капиталом. Впрочем, последнему обстоятельству много также способствовало и маленькое приключение с моей Литературой, случившееся как раз около этого времени.

* (Большой совет (фр).)

Ну, прощайте, голубчик мой,- не знаю, скоро ли это писание дойдет до вас. Передайте, конечно, мой низкий поклон Ларисе Федоровне. Еще раз прощайте - и простите, что я вам тут что-то не складно наговорил, ибо -

Ach! meine Seele war betrubt, Wie des Odysseus Seele, Als er gehort, dass Polyphem Den Felsblock schob vor die Hohle*.

* (На душе у меня было смутно, как у Одиссея, когда он услышал, что Полифем привалил ко входу в пещеру каменную глыбу (нем.).)

© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"